服务项目 |

银元宝回收 |

面向地区 |

全国 |

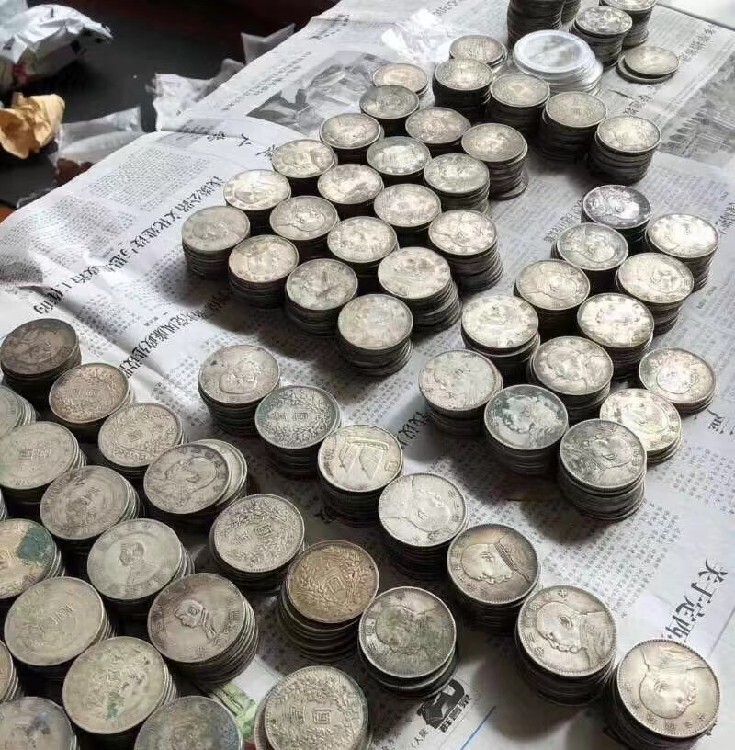

历朝历代中,银锭的种类都是不统一的,一种是宝银,呈马蹄形,重50两;第二种是中锭,多为锤形,重约10两,又称小元宝;第三种是小锞或锞子,形为馒头状,重一二两,也叫小锭;第四种是不足一两的散碎银子,有滴珠、福珠等称谓。 银锭一直使用到民国时期,直到新中国成立,银锭才退出历史舞台。不再作为货币进行交易。因此,它的存活率很低,神龙也是个出现在拍卖会上的,这是一个的存在。

明末来华的传教士对中国人使用的银两很感兴趣,他们记载道:几乎每个在大街上的中国人都会随身携带一枚蜡丸、银剪子和小秤(戥秤),他们能轻易辨别出白银的成色,准确的说出其价值几何,当需要找碎银的时候,他们往往一次就能用银剪子剪下所需要重量的白银,既不会多也不会少!而得到散碎的银子(银角子)后,人们会将其按进蜡丸里保存,当积攒足够多时就会找铁匠给铸熔成银锭。

基本上能够得出的结论是:清朝中晚期一两银子价值人民币150—220元左右;明朝中期价值人民币600—800元;北宋朝中期600元—1300元(或1000—1800元);盛唐时期2000—4000元。需要补充说明的是宋朝以前白银总量太少,价值过高,还没有成为流通货币,只存在于朝廷赏赐与会计结算当中。银两成为流通货币只是明清两代对外贸易活跃,外国白银大量涌入以后的事。中国用银作货币的历史由来已久,清代是中国银锭铸造和发展的鼎盛时期,由于地域不同,铸造工艺流程不同,各地银锭的器型各异、形式多样、名称繁多,现介绍一枚江西五十两方形银锭,与同好共赏。

元宝本身是象征金钱,自古便是中国货币史上的货币之一,不仅具有深厚的文化内涵,也凸显着拥有者的财富和地位,是古代价值的符号。在中国货币史上,正式把金银称作元宝,始于元代。但早在唐初开元通宝行世时,民间就有取其硕大、贵重之意,旋读为“开元通宝”。

银锭是用白银按一定的形状和重量铸造的一种块状物,就形制而言,可分为几种:船形、条形、饼形,不同形状的银锭有着不同的名称,船形的一般称银锭,条形的一般称银铤,饼形的一般称银饼,因为人们常见的是船形的一种,也就是元宝,所以习惯上将它们统称为‘银元宝’。

银锭,这种承载着悠久货币文化和历史的古代钱币,虽然已经退出了商业舞台,但它现在的价值却是不容忽视的。银锭是经由银匠之手铸成,因此每一件银锭都是的艺术品,现今存世的古代银锭,非常,而铭文锭更是不多见。如今,古代银锭作为一种珍贵的收藏品,被各路学者及收藏者们争相看好。